티스토리 뷰

고양이에게 말을 건다. 그 고양이는 아마도 굉장히 귀엽다. 그저 얌전히 내 말을 들어주는 놈이다. 인생이란 가끔은 참으로 좆같은 거 같애. “괴융.” 고양이는 고개를 끄덕끄덕해준다. 동의를 표해주는 놈의 친절함에 나는 조금 웃는다. 무더운 날의 찐득거리는 땀이라거나 상사에게 듣는 호통이라거나 누구를 만나도 무덤덤한 마음이라던가. 그렇게 두서없이 몇 마디를 지껄이다보면 밤이 된다. 밤이 되면 눈꺼풀이 눈을 반쯤 감긴다. 그래도 정신은 또렷하다. 가만히 녀석의 눈을 들여다본다. 녀석도 내 눈에 호기심을 보이며 마주 바라본다. 고양이 눈을 바라보는 내 눈에 담긴 고양이 눈에 담긴 내 눈에 담긴 고양이와… 한참을 그렇게 서로 바라보다가 시시하다는 듯 녀석은 자리를 옮긴다. 나는 생각에 잠긴다. 아무 일도 없는데, 갑자기 정수리가 뻐근하게 시릴 때를 생각한다. 따듯하고 포근한 목소리가 회고된다. 두뇌 쪽인지 아니면 폐 부근인지에서 조금 맴돌다가 사라질, 곱슬머리. 상대방을 생각해주는 목소리와 행동이지만 결말을 알고 있다는 듯한 조금은 냉정한 태도와 목소리. 그 후 인생에서 나는 이러한 경우를 너무 많이 겪는다. 기대를 하고 또 실망하거나 거리를 두거나 하는 와중에 나는 조금씩 늙어갔다. 그래봐야 아직은 삼십대이지만. 나이를 먹어도 여전한 생각과 자태에 나는 조금 안심하기도 하고 스스로를 비웃기도 했다. 그러다보면 잘 시각이 되어서 자리에 눕는다. 빨리 늙고 싶다. 그래서 모든 희망을 포기해버리고 싶다. 인자한 할아버지가 될 것이다.

“어떻게 지내는교?”

전화기 너머에서의 녀석은 여전하다. 녀석은 사투리를 제대로 쓰지도 못하면서 굳이 사투리를 쓰곤 했다. 나도 발맞춰서 같이 사투리를 써보기는 하지만 우리는 결국 곧 표준어로 돌아온다. 사실 표준어도 잘 쓰지 못하는 우리였지만. 말은 서로의 마음을 알기에는 너무 협소한 의사소통 방식이다. 클럽에 갔다는 녀석의 말을 그냥 추임새 넣어주다가 전화를 끊는다. 20대 후반을 녀석과 나는 가당찮은 밴드 활동과 술과 담배로 날렸다. 그 여파가 여전하다. 드럼이라는 악기는 생각해보면 나와는 별로 어울리지 않았다. 그러나 그 매력만은 대단해서 20대의 나를 늘 매혹시켰다. 평소에 가장 드러나지 않으면서도 연주자가 실수하면 단연 주목받게 되는 (부정적인 의미로) 대단한 악기. 나는 실패한 드러머였다. 단순한 리듬을 따라가기에도 힘에 부쳤고, 나의 박자는 자주 절었다. 드러머가 주목받지 않는 경향의 다른 밴드와는 다르게 나는 관객의 주목을 항상 독차지하곤 했다. 그렇게 20대 후반기를 보냈다. 20대가 끝나갈 수록 나는 친구들과 함께 술을 먹거나 드럼을 치거나 책을 닥치는 대로 읽다가 몽상에 잠기게 되는 시간이 점점 끝나가고 있다는 초조함에 잠겼다. 모두에게 비밀로 하고 입사지원서를 넣었고 합격통지서를 받았다. 대기업은 아니었다. 아니 오히려 최저임금에 근접하는 곳이었다. 모두가 팔짱을 끼고 내가 회사에 다니는 것을 그저 바라보았다. 얼마나 다닐지 궁금하다는 식으로. 나는 도망치듯이 회사를 다녔다. 가끔은 만나 술을 먹고 안부를 물으면서도 그 자리가 재밌으면서도, 그들이 여전히 반가우면서도, 나의 눈과 그의 눈은 말하고 있었다. ‘우리의 ‘시대’는 끝이 났어.’라고. 녀석은 다른 드러머를 구해 공연을 계속했고 나는 하찮은 작업에 매몰되어 매일을 소모하고 있었다. 1년여가 지나, 나는 회사에서도 실패했다는 것을 알게 되었다. 내가 죽도록 싫으면서도 해고를 굳이 해주지 않으려는 사장에게 미소를 지으며 사표를 제출하는 마음이, 행복하지는 않았다.

뒤이어 다시 전화가 온다.

“드러머는 지난 달 그만뒀어. 다시 해보자.”

“다시 나만 주목받을 텐데?”

하며 나는 씩 웃었지만, 저쪽에서는 웃지 않았다. 아니 영상 통화가 아니니까 그건 모르지. 아무튼 시종 가라앉은 목소리였다. 나는 고양이쪽을 바라보았다. “괴융.” 삶에 대해서, 조금 더 깊게 느끼고 발디디고 싶다. 그것의 정수를 느낄 수만 있다면… 이라고 중얼거리는 내 말에 어리둥절한 저편을 무시하고 전화를 끊었다. 고양이를 바라보았다. 녀석은 이름이 없다. 오늘 하나 지어줘야지. 지긋지긋한 더위가 끝났다.

“늦여름아.”

글 영추어(기고)

'서사' 카테고리의 다른 글

| [안] 이제 셀리그먼의 개를 풀어주자 (1) | 2017.01.23 |

|---|---|

| [안] 나는 어떤 말을 해야 했던가 (0) | 2017.01.20 |

| [서사] 사회과학대 1학년생의 다짐 (0) | 2017.01.13 |

| [서사] #와카모노 #인턴의 #뉴미디어부 #관찰일기 (0) | 2017.01.08 |

| [서사] 크라쿠프, 그곳에서 내가 발견한 것 (0) | 2017.01.05 |

- Total

- Today

- Yesterday

- 윤희에게

- 영화비평

- 퀴어

- 페미니즘

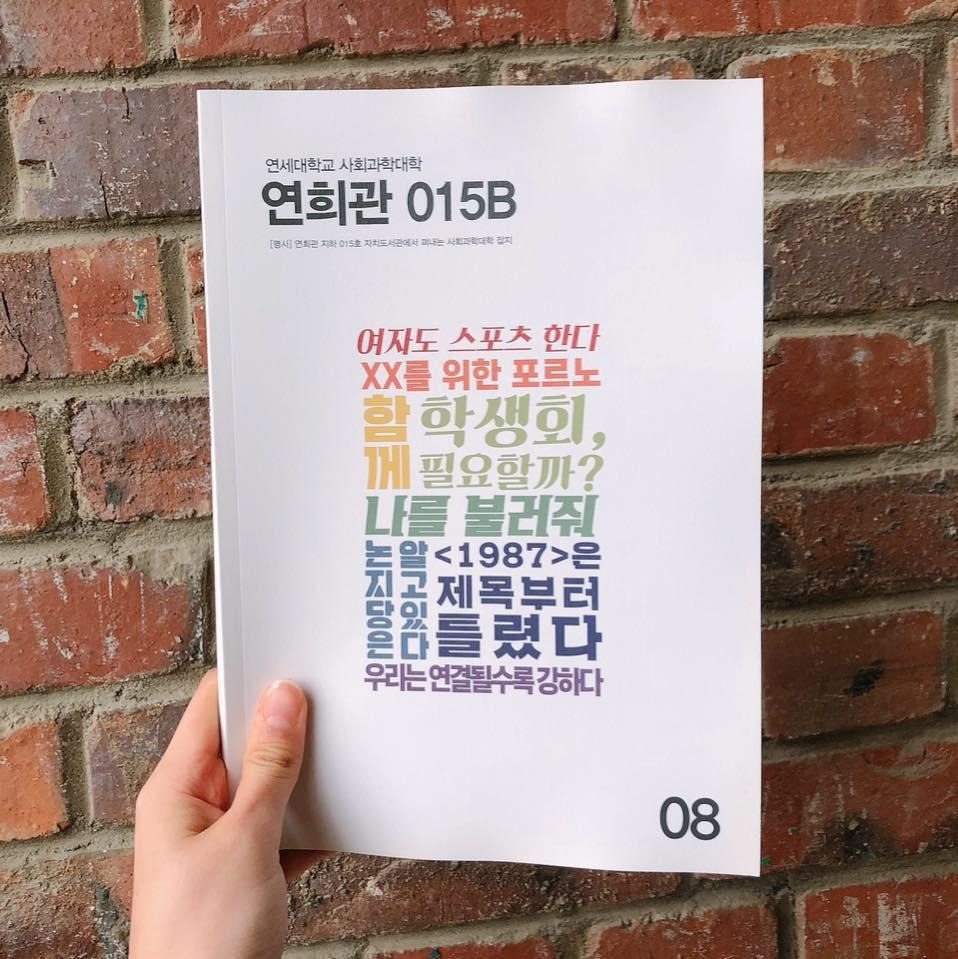

- 연희관015B

- 공일오비8호

- 신촌

- 공일오비4호

- 공일오비7호

- 죄많은소녀

- 공일오비6호

- 책방

- 도시

- 공일오비12호

- 공일오비13호

- 사회과학교지

- 홈리스

- 여행

- 몸

- 너 화장 외(않)헤?

- 연세대학교

- 공일오비9호

- 코비컴퍼니

- 공일오비3호

- 공일오비

- 연희관공일오비

- 공일오비10호

- 공일오비11호

- 총여학생회

- 10호특집

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |