티스토리 뷰

2015년도 즈음부터 ‘여성혐오(Misogyny)’ 이슈가 대두되면서 많은 이름들이 도마 위에 오르기 시작했다. 수많은 여성들이 ‘여성혐오’라는 개념에 눈을 뜨게 되었고, 온라인 상에서는 여성혐오를 둘러싼 언쟁들이 격화되었다. 그 과정에서 유명인, 일반인을 막론하고 셀 수 없이 많은 이들이 페미니즘 이론에 무지하거나 여성혐오적인 언행을 대놓고 일삼는다는 이유로 ‘여혐종자’ 혹은 ‘여혐러’라는 이름으로 불리었는데, 나 또한 예전에는 그들처럼 젠더감수성이 부족해 보이는 이들을 ‘여혐종자’라고 부르는 것에 거리낌이 없었다. 페이스북에서 수십, 수백 명의 사람들이 내게 똑같은 말과 질문을 해대는 것에 매우 지쳐있었기에 그런 사람들을 지칭할 단어가 필요하다고 생각했다. 언쟁을 해도 최소한의 예의를 지키는 사람에겐 동일한 수준의 예의를 지켰지만, 대놓고 무례한 태도를 드러내는 사람들에겐 나 역시 예의 차리는 것을 포기하고 받은 만큼 돌려주었다. 그들을 ‘여혐러’라고 부르고 조롱하는 것은 쉬웠다. 그렇게 그들이 멍청하고 미개한 것이라 치부하고 이런 사람들은 평생 변하지 못 할 것이라고 말하는 것은 내게 더 이상의 고민거리를 안겨주지 않는 일이었다. 당장 나 자신과 주변 사람들 챙기기도 벅찬데 내가 왜 생면부지 타인들의 변화 가능성까지 신경써야하나 싶기도 했다.

하지만 나는 어느 순간부터 의아해지기 시작했다. 많은 페미니스트들이 말하듯이 여성혐오의 역사는 수천년이고 ‘여혐’은 이 사회에 공기처럼 만연해 있다. 그렇다면 우리 중 도대체 어떤 이가 그 ‘공기 같은 여혐’으로부터 완전히 자유로울 수 있을까? 곰곰이 생각해보면 가부장제 남성중심 사회에서 태어나 자란 인간 중 100% ‘여혐-free’일 수 있는 인간은 단 한 명도 없을 것이다. 이 사회에서 ‘여혐’은 당연한 것이었고, ‘잘 먹히는’ 상품이었다. 우리는 여태 ‘그래도 되니까’ 여성혐오적인 발언과 행위를 해왔다. 스스로를 나름의 페미니스트라 정체화한 나 또한 뿌리 깊은 ‘여혐’으로부터 여전히 자유롭지 못 했다. 페미니즘을 접한 이후에도 나는 여성혐오적인 생각을 무의식적으로 해버리고야 마는 자신을 발견했고, 그럴 때마다 참을 수 없는 환멸감을 느꼈다.

하루는 아르바이트를 하다가 식당에 갔는데 어떤 부부가 소란을 피우는 아이들을 데리고 식사를 하고 있었다. 이미 피곤에 찌들어있었던 나는 더 이상의 피로감을 견디기 힘들었고, 짜증이 나려는 순간 자연스레 ‘애들 엄마는 뭐하는 거지’라는 생각이 들었다. 그리고 그 순간에 나는 흠칫했다. 식당에는 아이들의 아빠도 있었는데 나는 무의식적으로 아이들을 돌보는 것은 엄마의 일이라고 생각하고 있었던 것이다. 바로 이런 생각이 ‘맘충’이라는 말을 만들어냈고 수많은 엄마들로 하여금 아이와 함께 하는 외출을 꺼리게 만든 것일 텐데, 내 안의 여성혐오를 마주하고 나니 과연 나는 ‘맘충’의 등장과 무관한 사람일까 싶었다. 비슷한 경험들을 몇 번 겪다보니 깨닫게 된 것은, 사실은 우리 모두가 ‘여혐종자’라는 것이다. 우리는 여성혐오가 당연한, 여성을 동등한 주체로 여기지 않는 것이 자연스러운 세상에서 태어나고 자랐다. 이렇게 ‘당연한 여혐’의 씨앗은 이 사회의 모두에게 고르게 뿌려졌고, 발아 속도에 차이는 있었겠지만 그 씨앗은 분명히 언젠가는 싹을 틔웠을 것이다.

여성혐오적인 언행을 지적당한 이들이 간과하고 있는 듯한 사실 하나는, 누군가가 여성혐오적인 발언을 했다고 해서 그 즉시 갱생 불가한 ‘인간 말종’이 되는 것이 아니라는 것이다. 여성혐오가 만연한 이 사회에서 자란 사람들 모두는 살면서 적어도 한 번은 여성혐오적인 생각 혹은 발언을 했다. 하지만 그렇다고 해서 누군가가 순식간에 몹쓸 사람이 된다거나 페미니즘을 접한 사람들 모두가 자신이 과거에 행했던 여성혐오적인 잘못을 평생 후회하며 살아야 하는 것은 아니다. 피할 수 없었던 과거의 잘못에 얽매이는 것보다 중요한 것은 그 잘못을 인지하고 앞으로 똑같은 잘못을 저지르지 않을 수 있도록 노력하는 것이다. 설령 또 다시 같은 잘못을 실수로 저지르더라도, 누군가가 자신의 여성혐오적인 사상이나 발언을 지적했을 때 그 비판을 정면으로 마주하고 어떻게 고쳐나갈 수 있을지 고민하는 것이 우리가 해야 할 일이다. 내가 변했고 다른 페미니스트들이 변했듯 사람은 변한다. 우리 모두는 변화할 수 있다. 나는 나 자신을 통해서 인간의 변화 가능성을 믿게 되었다. 불과 몇 개월 혹은 몇 년 전만 해도 “개씹병신,” “게이새끼”란 말을 농담으로 내뱉는 인간이었던 내가 요즘에는 처음 만나는 사람의 나이나 연애 여부를 궁금해 하지도 않고, 회식 자리에서 메뉴를 정하기 전에 “채식하는 분 계세요?”라고 묻기도 한다. 자랑할 일이 아니라 당연한 기본 매너이지만, 이렇게 ‘당연한’ 것들을 나는 지금에서야 당연하게 하고 있다.

우리 모두가 ‘여혐종자’라고 하긴 했지만, 그러므로 여성혐오를 발견해내는 일이 무용하며 여성혐오에 무뎌져야 한다는 이야기는 아니다. 이 사회의 구성원 중 그 누구도 ‘여혐종자’라는 꼬리표로부터 자유로울 수 없으니, 타인에게 예민해지는 동시에 자신에게도 그렇게 하고, 보다 겸허한 태도로 우리 안의 여성혐오를 발견해내고 인정해야 한다는 이야기다. 이러한 자세를 잃지 않는다면, 신념을 앞세워 누군가를 함부로 재단하거나 정죄하는 실수는 더 이상 없지 않을까.

글 지연(기고)

'페미니즘' 카테고리의 다른 글

| [페미니즘] 확대간부수련회 성폭력 및 폭력 사건, 너와 우리의 사이 (0) | 2017.02.09 |

|---|---|

| [안] 자학하지 말고 자위하세요: 여성의 자위에 대하여 (0) | 2017.01.21 |

| [페미니즘] ‘페미니스트 앨라이’의 역설, 소외와 시혜의 함정 (0) | 2017.01.12 |

| [페미니즘]당신의 로맨스 판타지는 안녕하십니까 (0) | 2017.01.07 |

| [페미니즘] 어떻게 여성이 되고 어떻게 남성이 되는가? (0) | 2017.01.04 |

- Total

- Today

- Yesterday

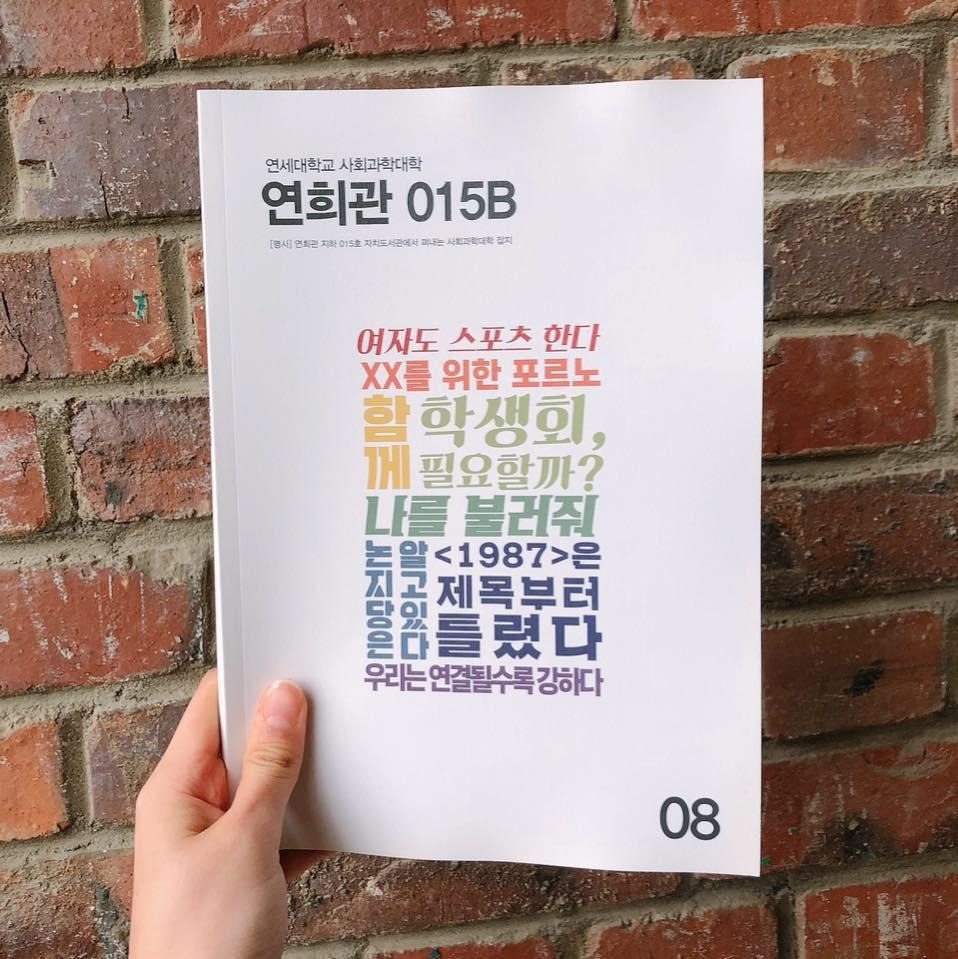

- 공일오비11호

- 연희관공일오비

- 공일오비6호

- 연세대학교

- 공일오비

- 연희관015B

- 페미니즘

- 코비컴퍼니

- 사회과학교지

- 10호특집

- 공일오비9호

- 신촌

- 공일오비13호

- 책방

- 죄많은소녀

- 너 화장 외(않)헤?

- 윤희에게

- 도시

- 공일오비12호

- 총여학생회

- 공일오비10호

- 공일오비7호

- 홈리스

- 공일오비8호

- 여행

- 공일오비3호

- 영화비평

- 몸

- 공일오비4호

- 퀴어

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |